En un contexto marcado por la creciente rivalidad geopolítica en el Indo-Pacífico, Timor Oriental se ha convertido en un escenario clave donde confluyen intereses estratégicos de potencias regionales y globales. A través de los casos de la reforma policial y el desarrollo de infraestructuras, se evidencian impactos complejos y a menudo contradictorios. La experiencia timorense ofrece lecciones valiosas sobre los límites y consecuencias de la intervención foránea en contextos de fragilidad institucional

En el contexto actual de intensificación de la competencia geopolítica en la región del Indo-Pacífico, Timor Oriental se ha convertido en un microcosmos revelador de las complejas interacciones entre intereses estratégicos internacionales y realidades locales. Esta pequeña nación, con una población de aproximadamente 1,3 millones de habitantes y un frágil desarrollo institucional tras su independencia en 2002, ha sido durante años receptora de asistencia internacional en múltiples formas: desde cooperación al desarrollo y apoyo en materia de seguridad hasta grandes inversiones en infraestructuras estratégicas. Sin embargo, más allá de los marcos normativos y los discursos oficiales sobre desarrollo y cooperación, lo que se pone en juego en Timor Oriental es el modo en que las potencias regionales y globales —particularmente Australia, China, Indonesia, Portugal, y más ampliamente Occidente— proyectan sus intereses sobre el terreno, interactuando con estructuras de poder local, dinámicas clientelares y sistemas jurídicos tradicionales.

Uno de los principales hallazgos del estudio desarrollado por el consorcio de investigación Cross-Border Conflict: Evidence, Policy and Trends (XCEPT) radica en que los intereses extranjeros no se implementan de manera directa, ni pueden analizarse como fuerzas externas unilaterales que imponen transformaciones desde fuera. En cambio, estos intereses se ven mediados, reformulados e incluso distorsionados por las estructuras políticas, sociales y culturales locales. Timor Oriental, pese a su limitada capacidad institucional, no es un espacio pasivo de intervención, sino un escenario activo donde las élites locales —gubernamentales, tradicionales y sociales— ejercen agencia, seleccionando qué iniciativas respaldar, cómo integrarlas a sus propias agendas políticas, y en qué medida moldearlas para maximizar beneficios locales, muchas veces en detrimento de la coherencia o los objetivos originales de los donantes internacionales.

Un ejemplo paradigmático es el desarrollo de infraestructuras financiadas con fondos extranjeros. Si bien organismos multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial han promovido proyectos bajo estrictos estándares sociales y ambientales, con mecanismos de consulta pública, reasentamiento planificado y compensaciones económicas transparentes, otros proyectos, particularmente aquellos financiados o ejecutados por empresas estatales chinas, han seguido patrones muy distintos. El caso de la central eléctrica de Hera, con un coste aproximado de 400 millones de dólares y construida por una empresa china, ilustra cómo los mecanismos de participación fueron en gran medida simbólicos, y cómo la adquisición de tierras y la gestión de los impactos sociales se desarrollaron con una limitada rendición de cuentas, provocando protestas que fueron sofocadas por medios coercitivos. Esto refleja una tendencia generalizada en la región, donde la creciente influencia china en materia de infraestructura —a menudo articulada a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés)— se enfrenta a críticas sobre transparencia, sostenibilidad y respeto a los derechos locales.

Esta pugna por la influencia también se manifiesta en el ámbito de la seguridad, particularmente en los programas de reforma policial. Timor Oriental ha sido objeto de múltiples misiones y programas internacionales en este campo, con Australia y Nueva Zelanda promoviendo modelos de policía comunitaria centrados en la proximidad y la resolución pacífica de conflictos, mientras que Portugal e Indonesia han incentivado modelos más centralizados y militarizados, y China ha estrechado lazos ofreciendo formación técnica y equipamiento. En este entorno, las instituciones policiales locales han adoptado elementos diversos de cada enfoque, generando un mosaico de estilos policiales sin una clara coherencia institucional. Esta falta de unidad no sólo debilita la eficacia de las fuerzas de seguridad, sino que también ha derivado en preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y la fragmentación de las prácticas policiales en diferentes regiones del país.

No obstante, sería una simplificación reducir el impacto de los intereses extranjeros a una dicotomía entre influencia positiva o negativa. En realidad, sus consecuencias dependen profundamente de las dinámicas locales, las condiciones institucionales preexistentes y la interacción entre actores nacionales e internacionales. La infraestructura financiada por donantes multilaterales ha demostrado que, si se aplican salvaguardias efectivas, es posible mitigar impactos negativos, fortalecer capacidades estatales y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, cuando los proyectos responden más a lógicas clientelares —frecuentemente articuladas en redes entre élites políticas timorenses y actores económicos extranjeros, como empresas indonesias o chinas—, el resultado puede ser una acentuación de las desigualdades, el debilitamiento de la legitimidad estatal y el aumento del malestar social.

Estas tensiones tienen implicaciones significativas para la estabilidad regional y para el posicionamiento estratégico de los actores internacionales en el Indo-Pacífico. Timor Oriental ocupa una ubicación geoestratégica relevante, situada entre Australia e Indonesia y en una ruta marítima clave para el comercio internacional. Por ello, las potencias regionales buscan consolidar su presencia mediante asistencia técnica, cooperación militar y proyectos de inversión. Sin embargo, la falta de comprensión profunda de las dinámicas sociopolíticas locales puede derivar en efectos contraproducentes. Por ejemplo, el fomento de proyectos que refuercen estructuras clientelares o acentúen las desigualdades socioeconómicas puede contribuir al desencanto ciudadano, especialmente entre la población joven —que representa más del 60 % del país—, aumentando el riesgo de movilización y conflicto social.

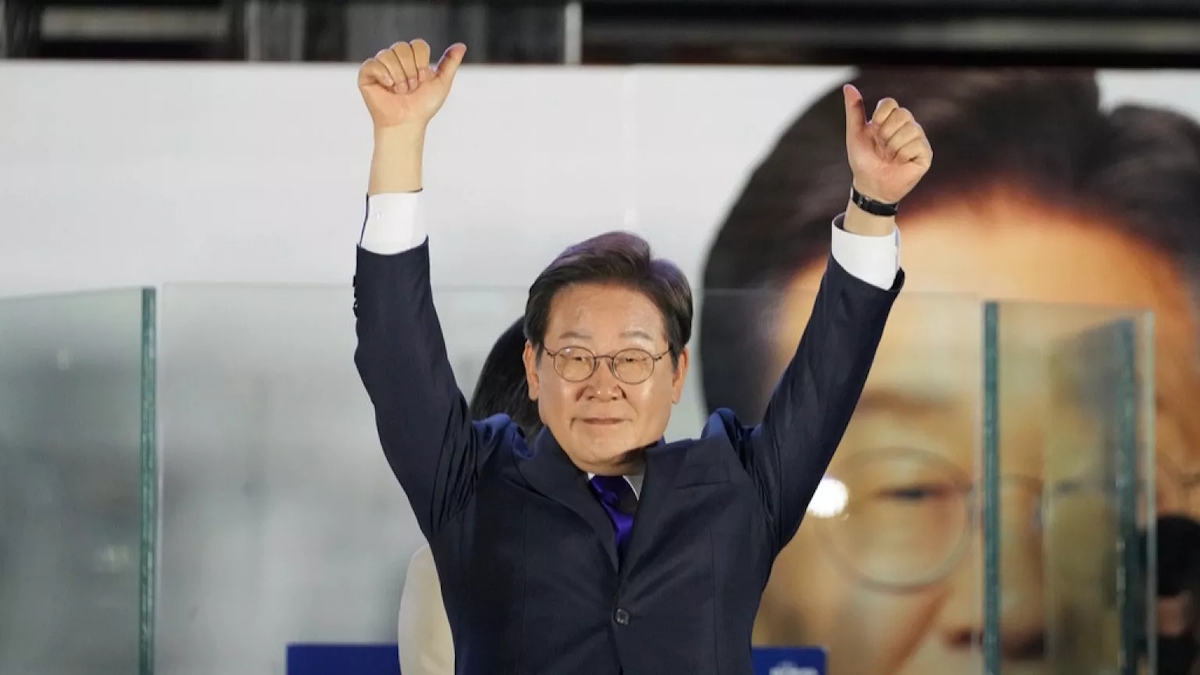

Asimismo, desde una perspectiva geoeconómica, la intervención extranjera en Timor Oriental debe analizarse como parte de un proceso más amplio de competencia por esferas de influencia, acceso a recursos y consolidación de alianzas estratégicas en una región que se ha convertido en epicentro de la rivalidad entre Estados Unidos y China. En este sentido, las acciones de Australia, que históricamente ha ejercido una fuerte influencia sobre la política exterior timorense, deben leerse en clave de contención frente al avance chino. Lo mismo puede decirse de la creciente implicación de Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que observan con atención cómo las relaciones diplomáticas, económicas y militares de Timor Oriental se alinean con uno u otro bloque.

Frente a este panorama, se hace evidente la necesidad de que los actores internacionales adopten un enfoque más integrado, informado y contextualizado. La experiencia acumulada por la comunidad del desarrollo —que incluye herramientas de análisis político-económico local, mecanismos de monitoreo y evaluación participativa, y estrategias de implementación adaptativa— puede ser crucial para que los formuladores de política exterior comprendan mejor qué tipo de intervenciones son viables y qué impactos generan realmente sobre el terreno. En lugar de proyectar modelos y estrategias desde una lógica unidimensional basada en intereses nacionales, es imperativo comprender las formas complejas en que estos intereses interactúan con sistemas de poder locales, instituciones tradicionales y expectativas comunitarias.

En definitiva, el caso de Timor Oriental subraya que, en el contexto de una creciente competencia geopolítica en el Indo-Pacífico, los intereses extranjeros no pueden entenderse en abstracto ni evaluarse exclusivamente en función de sus objetivos declarados. Sus impactos deben analizarse en función de los procesos locales de mediación, apropiación y resistencia, y en el marco más amplio de la reconfiguración del orden regional. Solo así será posible diseñar políticas y programas que no sólo promuevan la estabilidad y el desarrollo sostenible, sino que también contribuyan a construir relaciones internacionales más equitativas, responsables y conscientes de la complejidad del tejido social y político local.