En las últimas décadas, el descenso sostenido de las tasas de natalidad ha generado una creciente preocupación en gobiernos de todo el mundo. Frente a lo que muchos consideran una “crisis demográfica”, se multiplican las políticas pronatalistas, discursos alarmistas y medidas que, en ocasiones, comprometen las libertades reproductivas. Sin embargo, más allá del pánico institucional, este fenómeno plantea preguntas fundamentales sobre el rumbo de nuestras sociedades y las verdaderas condiciones necesarias para una vida digna, con o sin hijos.

En las últimas décadas, los gobiernos de múltiples regiones del mundo han entrado en un estado de alerta frente a la sostenida caída de las tasas de natalidad. Este fenómeno, que inicialmente se percibía como una transición natural en el proceso de modernización, hoy es objeto de discursos alarmistas, políticas públicas cada vez más intervencionistas y debates éticos de creciente complejidad. Países como Corea del Sur, Japón, China, Francia o Hungría están implementando estrategias diversas —desde incentivos económicos hasta campañas de emparejamiento, modificaciones legales o discursos nacionalistas— con el objetivo de estimular los nacimientos. No obstante, detrás de estas medidas subyace una interrogante crítica: ¿estamos ante una verdadera crisis civilizatoria o frente a una transformación inevitable que exige nuevas formas de organización social, económica y cultural?

El caso de Corea del Sur es particularmente paradigmático. Tras décadas de políticas de planificación familiar orientadas a reducir la natalidad, el país ha dado un giro radical hacia el pronatalismo. Con una tasa de fertilidad de apenas 0,72 hijos por mujer en 2023 —la más baja del mundo—, las autoridades coreanas han declarado una “emergencia nacional demográfica”. Las medidas propuestas incluyen subsidios por nacimiento, ampliación de licencias parentales, asistencia para la vivienda y, más recientemente, la propuesta de crear un ministerio específico dedicado a este problema. Sin embargo, numerosos estudios académicos y análisis sociológicos coinciden en que estas iniciativas, aunque bien intencionadas, no abordan las causas estructurales de fondo que disuaden a las personas jóvenes de formar familias: la inseguridad laboral, el altísimo costo de vida, la desigualdad de género en el cuidado infantil y la presión cultural sobre el rol de la maternidad.

A nivel global, las tasas de fertilidad han descendido en prácticamente todos los países, incluso en aquellos tradicionalmente asociados a altos índices de natalidad, como India, Brasil o México. La tasa global ha pasado de aproximadamente 5 hijos por mujer en 1960 a menos de 2,4 en 2020, y se proyecta que para finales del siglo XXI más de dos tercios de los países tendrán tasas inferiores al nivel de reemplazo poblacional (2,1). Esta tendencia se ha interpretado de diferentes maneras. Mientras algunos sectores —especialmente conservadores o nacionalistas— lo ven como una amenaza para el poder económico, la seguridad nacional y la cohesión cultural, otros expertos sostienen que se trata de una evolución lógica de sociedades que han alcanzado altos niveles de urbanización, educación femenina y acceso a la salud reproductiva.

El discurso del “declive poblacional” suele ir acompañado de metáforas catastrofistas como “tsunamis demográficos” o “bombas de tiempo” económicas. Sin embargo, académicos como Stuart Gietel-Basten, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, advierten sobre los riesgos de utilizar el miedo como motor de política pública. En lugar de movilizar los úteros al servicio del crecimiento económico, argumenta, los gobiernos deberían centrarse en reformar los sistemas sociales que hacen difícil la crianza de hijos en condiciones dignas. Tal como él señala: si el problema es el colapso del sistema de pensiones, la solución no es tener más bebés, sino rediseñar dicho sistema para hacerlo sostenible en un nuevo contexto demográfico.

El incentivo financiero conocido como “bono bebé” es una medida recurrente en muchos países. Japón, por ejemplo, ofrece ayudas económicas que van desde los 1.000 hasta los 3.000 dólares por nacimiento, además de beneficios fiscales y asistencia a la vivienda. Francia y Suecia, en cambio, han adoptado modelos más amplios, basados en una fuerte inversión en el bienestar social, licencias parentales compartidas, acceso gratuito o subvencionado a guarderías y políticas laborales flexibles. El resultado ha sido que, a pesar del envejecimiento poblacional, ambos países mantienen tasas de fertilidad relativamente más altas en comparación con sus vecinos europeos. La diferencia no radica en el incentivo económico puntual, sino en la creación de un entorno estructural que permita a las personas tomar decisiones reproductivas libres y sostenibles.

La preocupación gubernamental por la demografía no es nueva. A lo largo del siglo XX, muchos estados adoptaron políticas natalistas o antinatalistas, según sus intereses estratégicos. China implementó la política del hijo único desde 1979 hasta 2015, mientras que Rumanía, bajo el régimen de Nicolae Ceaușescu, prohibió el aborto y la anticoncepción en 1966, lo que derivó en un dramático aumento de la mortalidad materna y el abandono infantil. En contraste, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, organizada por la ONU en El Cairo, propuso un cambio de paradigma: dejar de centrar las políticas en metas demográficas y comenzar a priorizar la salud, los derechos y las libertades de las personas. Este acuerdo, aún vigente, establece que la autonomía reproductiva debe ser el principio rector en cualquier política pública vinculada a la población.

Sin embargo, ese principio ha sido recientemente desafiado en varios contextos. En Estados Unidos, la derogación del fallo Roe v. Wade en 2022 marcó un retroceso histórico en el acceso al aborto legal. Voces influyentes del espectro conservador, como Elon Musk o el vicepresidente JD Vance, han vinculado explícitamente la restricción de derechos reproductivos con la necesidad de aumentar la natalidad. Este enfoque instrumentaliza el cuerpo de las mujeres al convertir la reproducción en un recurso al servicio del Estado o del mercado, obviando las implicaciones éticas, sociales y personales que conlleva cualquier decisión sobre maternidad o paternidad.

En contraste, algunos investigadores sostienen que el descenso poblacional puede generar beneficios sociales. Jane O’Sullivan, de la Universidad de Queensland, argumenta que una menor densidad demográfica puede aliviar la presión sobre recursos naturales, infraestructuras urbanas y servicios públicos. Asimismo, en un contexto de menor oferta laboral, las condiciones para los trabajadores tienden a mejorar, con aumentos salariales, menor desempleo y mayores incentivos para la automatización productiva. Si el mercado laboral se ajusta a esta nueva realidad, podríamos ver un escenario donde sea más fácil para las familias jóvenes acceder a viviendas, conciliar trabajo y crianza, y planificar su futuro con mayor estabilidad.

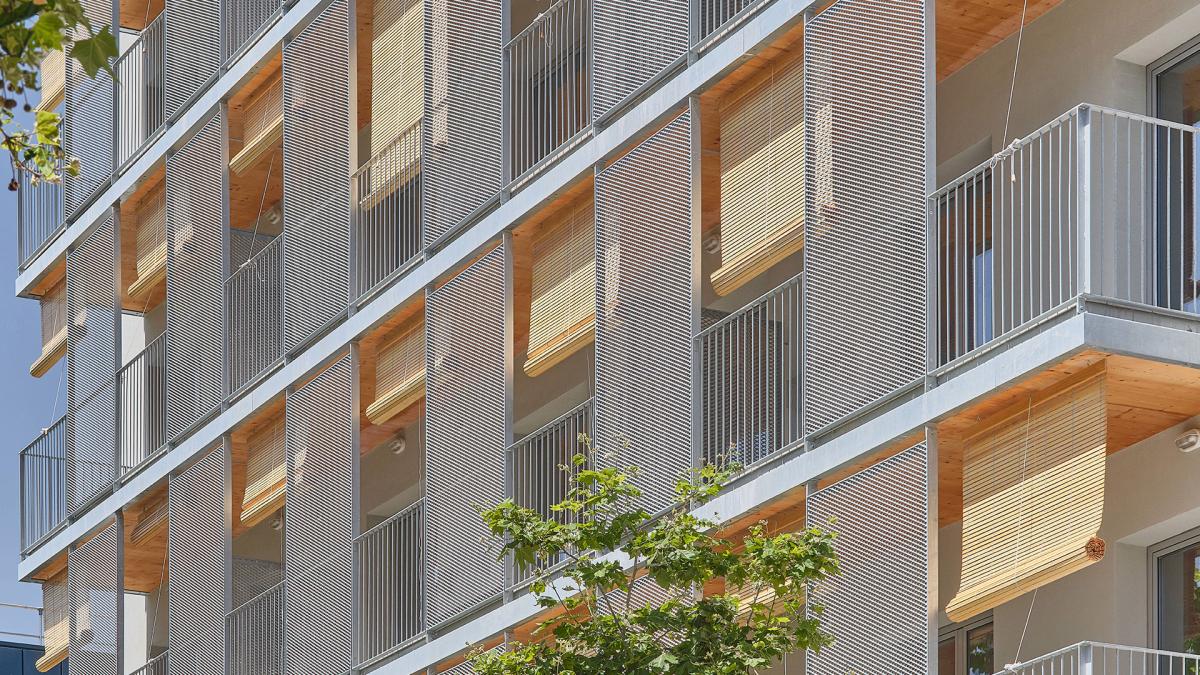

Otro aspecto clave es la llamada “brecha de fertilidad”: en muchos países, las personas tienen menos hijos de los que desearían. Esto no siempre obedece a cambios culturales, sino a limitaciones materiales y estructurales. Reformar el sistema económico, reducir el costo de vida, ampliar el acceso a la vivienda y redistribuir las tareas de cuidado podrían contribuir, de manera indirecta, a un repunte de la natalidad sin necesidad de imponer discursos coercitivos ni políticas restrictivas.

En última instancia, el descenso de la natalidad nos confronta con una pregunta profunda sobre el modelo de sociedad que queremos construir. ¿Seguiremos valorando el crecimiento poblacional como sinónimo de progreso o aprenderemos a adaptarnos a una nueva realidad con menos personas, pero con mayor equidad, libertad y sostenibilidad? La transformación demográfica no es, necesariamente, una amenaza. Puede ser una oportunidad para repensar los fundamentos de nuestras economías, nuestras políticas sociales y nuestras relaciones humanas. El futuro no está escrito en la curva descendente de una estadística: depende de cómo decidamos organizarnos como comunidad global ante los desafíos de este siglo.