El desarrollo humano global atraviesa una fase de estancamiento sin precedentes, según advierte el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del PNUD. La ralentización del Índice de Desarrollo Humano refleja no solo las secuelas de crisis recientes, sino también profundas desigualdades estructurales que amenazan con consolidarse. En este contexto, la inteligencia artificial surge como una herramienta con potencial transformador, capaz de redefinir las dinámicas del progreso. El reto está en aprovecharla de manera inclusiva, ética y estratégica

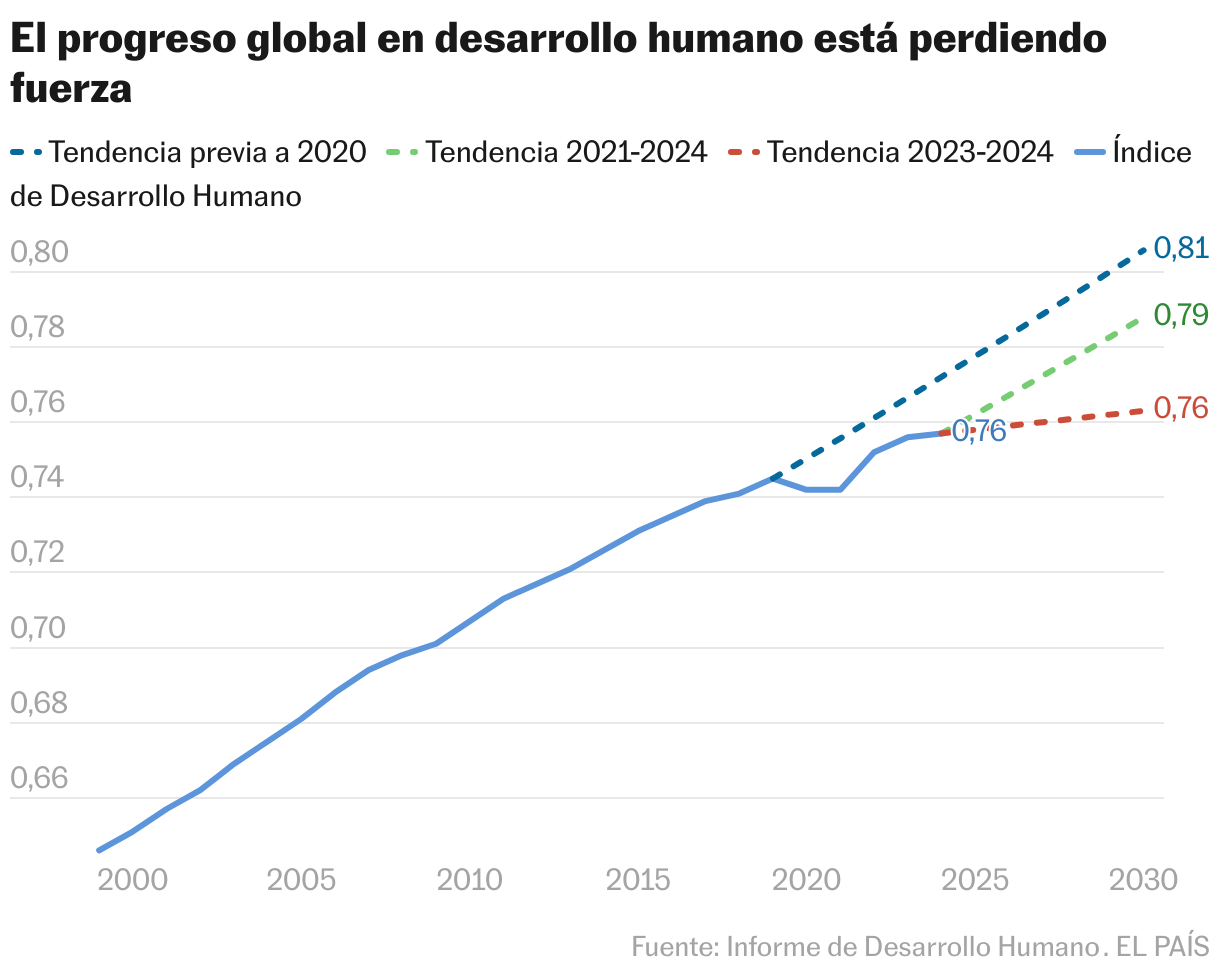

Soy consciente de que no es la primera vez que se ha dicho que el mundo se enfrenta a una inflexión crítica en materia de desarrollo humano. El Informe sobre Desarrollo Humano 2025, publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advierte sobre una desaceleración global sin precedentes en el progreso humano ya que, según el informe, el crecimiento previsto del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 2025 es el más bajo desde que esta herramienta comenzó a utilizarse en 1990. Esta realidad no solo representa un desafío técnico o estadístico, sino que pone de relieve lo que aparenta ser una crisis de fondo que afecta las estructuras sociales, económicas, políticas y ecológicas del sistema internacional.

El IDH, como indicador compuesto, nos ofrece una visión integral del bienestar humano al combinar variables como la esperanza de vida, la educación y los ingresos ajustados por paridad de poder adquisitivo. Se trata de un indicador que ha permitido observar avances significativos en muchas regiones del mundo en las últimas décadas, sin embargo, el informe revela que actualmente todas las regiones muestran signos de estancamiento o retroceso, al menos en los índices que más peso tienen en el computo de este indicador. Lo que quizás es más preocupante que los números “tal cual”, es posiblemente que la desigualdad entre los países con niveles de desarrollo humano más elevados y aquellos que se sitúan en los rangos más bajos no solo persiste, sino que se agrava: por cuarto año consecutivo, la brecha entre ambos extremos se ha ampliado.

Este ensanchamiento de las disparidades globales plantea desafíos de orden geopolítico. En un contexto donde la competencia por el liderazgo tecnológico y económico es cada vez más intensa, la capacidad de integrar innovaciones como la inteligencia artificial (IA) en los sistemas productivos y sociales se perfila, si no lo es ya firmemente, como un factor decisivo de poder. Mientras las grandes economías —como Estados Unidos, China o los países de la Unión Europea— invierten masivamente en el desarrollo y regulación de estas tecnologías, los países en desarrollo enfrentan obstáculos estructurales que limitan su acceso y su capacidad de adaptación.

El informe del PNUD permite ilustrar estas dinámicas mediante el caso de Tailandia. Esta nación, considerada una de las economías emergentes más estables del sudeste asiático, ha descendido ligeramente en la clasificación del IDH, pasando del grupo de “muy alto desarrollo humano” al de “alto desarrollo humano”. Este descenso se atribuye principalmente a modificaciones en los datos de esperanza de vida, una circunstancia que también ha afectado a países vecinos como China, Brunei, Malasia y Singapur. No obstante, Tailandia continúa destacándose en otros aspectos, especialmente en términos de igualdad de género. De hecho, junto con Mongolia, es uno de los dos únicos países de la región Asia-Pacífico donde el IDH de las mujeres supera al de los hombres, un indicador que revela avances principalmente en la equidad en salud, educación e ingresos.

Asimismo, cuando se ajusta el índice para considerar el impacto ambiental —en particular las emisiones de dióxido de carbono y la huella material—, Tailandia mantiene una posición privilegiada dentro del entorno regional. Su desempeño, el mejor entre los países de la ASEAN, sugiere un compromiso real con el desarrollo sostenible, un factor cada vez más crucial en la evaluación del progreso humano en el contexto de la crisis climática y que se está teniendo en cuenta por el impacto en la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida del ser humano en cada país analizado.

El desarrollo, implantación y uso de la IA como motor del desarrollo

En este escenario complejo, la inteligencia artificial emerge como un instrumento potencialmente transformador. El informe del PNUD incluye una encuesta global que revela una actitud mayoritariamente optimista hacia el uso e integración de la IA en la sociedad y en la vida de la gente. Un 60% de los encuestados a nivel mundial cree que esta tecnología generará nuevas oportunidades de empleo, mientras que solo un 13% manifiesta temor ante la posibilidad de perder su trabajo. No se tienen en cuenta, aun, escenarios en los que la IA llegue a dominar “excesivamente” en todas las áreas del conocimiento humano con el riesgo de causar una disrupción masiva en las estructuras sociales, políticas o económicas. Así, en los países con IDH bajo o medio, el entusiasmo es aún mayor: el 70% de los encuestados espera que la IA aumente su productividad, les ayude a mejorar, a encontrar trabajo, a salir de su situación económica para moverse a una mejor, etc., y dos tercios anticipan utilizarla en ámbitos como la educación, la salud y el trabajo en un plazo próximo.

Estos datos indican que la democratización del acceso a la IA ya ha comenzado, aunque de manera desigual y la humanidad abraza con fuerza esta -recientemente potenciada- tecnología. Uno de cada cinco encuestados afirma utilizar inteligencia artificial en su vida cotidiana. Sin embargo, para que esta tendencia beneficie realmente a las sociedades más rezagadas, es imperativo cerrar las brechas de acceso a infraestructura básica como la electricidad y la conectividad a internet, algo especialmente urgente en la mayoría de países africanos. De lo contrario, corremos el riesgo de reproducir —e incluso profundizar— las desigualdades existentes bajo nuevas formas tecnológicas.

Desde una perspectiva geoeconómica, la capacidad de aprovechar la IA como herramienta de desarrollo no solo tendrá implicaciones sociales, sino también estratégicas. Los países que logren integrar esta tecnología en sus estructuras productivas, educativas y sanitarias con éxito, estarán en condiciones de liderar la próxima fase del crecimiento global y de ejercer una influencia significativa en la definición de las reglas del juego internacional, moldeando la humanidad a su antojo. Lo estamos viendo en la lucha entre EEUU y China por este liderazgo. La inteligencia artificial, por tanto, no solo representa una revolución tecnológica: es también un vector de poder y un recurso geoestratégico de primera magnitud.

Con esto en mente, el informe del PNUD no se limita a diagnosticar la situación, sino que propone tres orientaciones clave para que los Estados puedan convertir la IA en un motor de desarrollo humano: primero, fomentar modelos económicos en los que las personas colaboren con la inteligencia artificial en lugar de competir con ella; segundo, garantizar la presencia, control y supervisión humana en todas las fases del ciclo de diseño, creación y desarrollo de la IA, desde su diseño hasta su implementación; y tercero, utilizar estas tecnologías emergentes para modernizar de forma estructural los sistemas educativos y sanitarios, de modo que respondan adecuadamente a las demandas del siglo XXI.

Nos encontramos en un momento importante en la curva de progreso tecnológico con un fuerte impacto en el tejido social. La desaceleración del desarrollo humano es una señal que no debe ignorarse por parte de todos los responsables politicos y sociales que tienen capacidad de influir en su mejora. Sin acciones concretas, esta tendencia actual reflejada en esta curva gráfica del informe 2025 puede comprometer los avances alcanzados en las últimas décadas, debilitando la cohesión social y aumentando las tensiones globales. Sin embargo, también es cierto que estamos ante una oportunidad sin precedentes para redefinir el rumbo. La inteligencia artificial, bien empleada, puede ser un catalizador para cerrar brechas históricas, mejorar la calidad de vida y construir un futuro más equitativo y sostenible. Pero ello exige voluntad política, cooperación internacional, inversión en capacidades humanas y una visión ética que sitúe a la persona en el centro del desarrollo. No se trata simplemente de avanzar tecnológicamente, sino de decidir colectivamente qué tipo de progreso deseamos construir.