En un mundo cada vez más urbanizado, donde las ciudades concentran tanto el poder económico como las vulnerabilidades climáticas, la producción científica sobre cambio climático urbano revela profundas desigualdades. Analizamos cómo la investigación global privilegia a las grandes metrópolis del Norte Global, dejando en la sombra a miles de ciudades en rápido crecimiento del Sur Global. Esta asimetría no solo distorsiona el conocimiento disponible, sino que limita la capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos más urgentes. La exclusión de estas ciudades emergentes, muchas de las cuales ya enfrentan impactos severos, plantea una seria amenaza para una acción climática verdaderamente inclusiva y eficaz

En el marco de un contexto global donde las ciudades concentran más del 55 % de la población mundial —una proporción que se proyecta superará el 68 % para 2050, según estimaciones de la ONU—, el rol de los entornos urbanos en el cambio climático es cada vez más crucial. Las ciudades no solo son focos de crecimiento poblacional, económico y tecnológico, sino también epicentros de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), vulnerabilidad socioambiental y exposición a fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones y elevación del nivel del mar. Sin embargo, un reciente estudio publicado en la revista Nature Cities revela una profunda asimetría en la investigación científica sobre cambio climático urbano, evidenciando una alarmante subrepresentación de las ciudades pequeñas y de rápido crecimiento del Sur Global, en contraste con una concentración desproporcionada de estudios centrados en urbes del Norte Global, consolidadas en términos académicos, políticos y económicos.

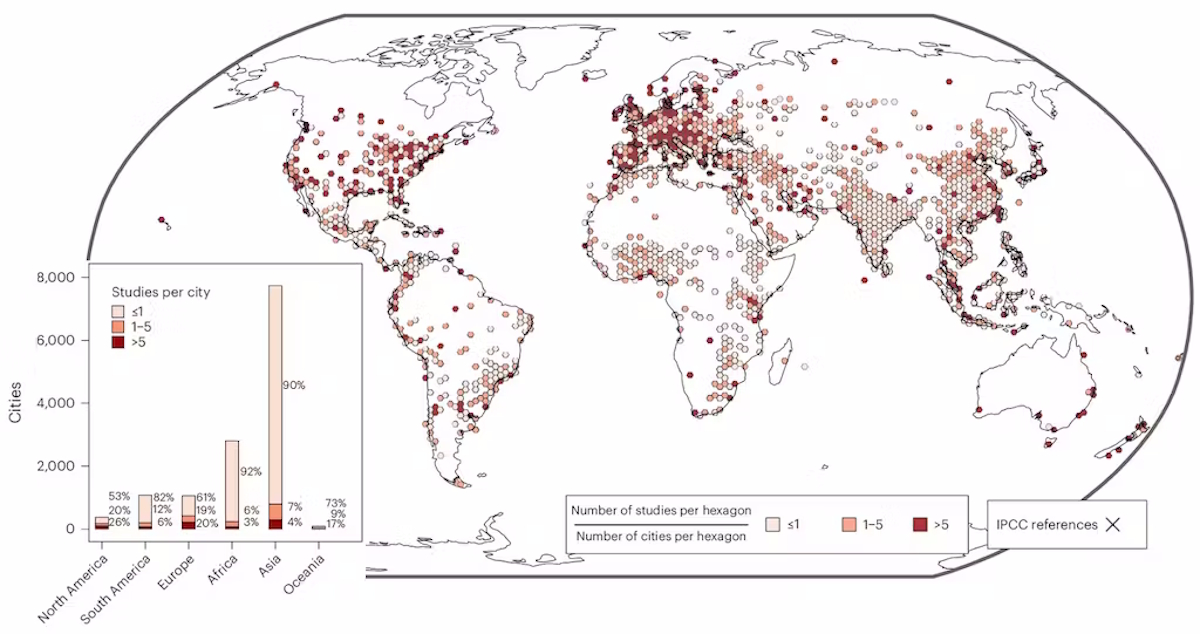

Este estudio, que representa el primer inventario bibliográfico global sobre cambio climático y urbanización, analizó más de 50.000 artículos académicos publicados entre 1990 y 2022 mediante herramientas de búsqueda por palabras clave y clasificación por aprendizaje automático, utilizando la base de datos de acceso abierto OpenAlex. Los resultados muestran que más del 84 % de la literatura científica en este campo fue producida en la última década (2012–2022), reflejando un crecimiento exponencial que supera en más de cuatro veces el ritmo de crecimiento de la literatura general sobre cambio climático. No obstante, esta expansión no ha estado acompañada por una democratización del conocimiento. La distribución geográfica de los estudios sigue mostrando un sesgo estructural hacia grandes ciudades industrializadas del hemisferio norte —tales como Londres, Nueva York, Berlín, París y Tokio— mientras que las ciudades del África subsahariana, el sudeste asiático, América Latina o regiones áridas de Medio Oriente apenas aparecen en la producción científica.

El informe destaca que ciudades como Goma (República Democrática del Congo), Surat (India) y Huế (Vietnam), a pesar de su crecimiento acelerado en población e infraestructura, apenas son consideradas en los análisis científicos. Estas urbes suelen ser epicentros de urbanización informal, migración forzada, deficiente planificación urbana y alta exposición a riesgos climáticos, como inundaciones repentinas, olas de calor y escasez hídrica. A pesar de que sus habitantes han contribuido muy poco históricamente a las emisiones globales de GEI, se enfrentan desproporcionadamente a los efectos del calentamiento global. Esta contradicción revela una falla profunda en la construcción del conocimiento científico y en su capacidad de orientar políticas públicas efectivas para la adaptación y mitigación climática en contextos periféricos.

Una de las observaciones más relevantes del estudio es que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) —la principal autoridad científica internacional en evaluación del cambio climático— apenas incorporó el 5 % de la literatura existente sobre cambio climático urbano en su sexto ciclo de evaluación (AR6). Si bien el IPCC ha anunciado un informe especial sobre ciudades y cambio climático que será publicado en 2027, los autores del estudio advierten que sin un esfuerzo coordinado para sistematizar y expandir el cuerpo bibliográfico, existe el riesgo de que el nuevo informe reproduzca los mismos sesgos geográficos y temáticos.

Los datos revelan que más de la mitad de los estudios disponibles se enfocan en estrategias de mitigación —como la descarbonización del transporte, el diseño urbano sostenible o el desarrollo de tecnologías limpias—, mientras que los estudios sobre impactos y adaptación son notablemente menos frecuentes, particularmente en regiones del Sur Global. En el caso de África, por ejemplo, el 92 % de las ciudades analizadas están cubiertas por un solo estudio o ninguno. Nigeria, el país más investigado del continente, apenas supera los 400 estudios, de los cuales la mitad se concentran exclusivamente en Lagos. En cambio, ciudades como Beijing acumulan más de 1.500 publicaciones, muchas de ellas dedicadas a tecnologías de mitigación avanzadas, como la gestión inteligente de redes eléctricas o técnicas de enfriamiento radiativo.

Este desequilibrio también refleja una tendencia preocupante en la ciencia climática contemporánea: la priorización de datos fácilmente accesibles y de contextos institucionalizados, lo que excluye sistemáticamente a ciudades con capacidades institucionales limitadas, menor visibilidad académica y escasos recursos para producir datos confiables. Además, el análisis expone un sesgo idiomático importante, dado que la totalidad de los estudios considerados fueron publicados en inglés. Esto implica una subvaloración sistemática de la literatura científica en otros idiomas —como el español, francés, árabe o chino— y una exclusión total del conocimiento tradicional e indígena, que suele transmitirse de manera oral o mediante documentos comunitarios no reconocidos en la esfera académica dominante.

Uno de los aportes metodológicos más significativos del estudio es la elaboración de una base de datos estructurada y depurada, acompañada de una herramienta interactiva en línea que permite explorar los estudios existentes por región, ciudad, enfoque temático y periodo de publicación. Este recurso no solo servirá de base para el informe especial del IPCC, sino que también proporciona un insumo valioso para planificadores urbanos, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional, al ofrecer una visión sistemática sobre las brechas de conocimiento y los vacíos geográficos más críticos.

El Dr. Simon Montfort, autor principal del estudio y miembro de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, subraya que si bien es inviable realizar investigaciones exhaustivas en cada ciudad del mundo, es posible avanzar hacia métodos de generalización científica que permitan transferir aprendizajes entre ciudades con características comparables. Esto implica agrupar ciudades según tipologías compartidas —por tamaño, densidad, ubicación geográfica, idioma o nivel de emisiones— y utilizar herramientas de aprendizaje automático y análisis comparativo para extrapolar soluciones exitosas. Por ejemplo, los aprendizajes sobre gestión de agua urbana en ciudades costeras del sudeste asiático podrían aplicarse a entornos similares en América Latina o África occidental.

El Prof. Felix Creutzig, del Instituto de Potsdam y autor del informe, añade que esta tarea requiere una voluntad política y científica de ampliar los marcos de referencia y abrazar la complejidad y diversidad del fenómeno urbano global. En sus palabras: “Es hora de dejar de mirar únicamente a las grandes capitales globales y empezar a tomar en serio las ciudades periféricas, intermedias y emergentes, que serán determinantes en la lucha por la resiliencia climática”.

Finalmente, expertos del IPCC, como la Dra. Tamara Janes del Met Office del Reino Unido, reconocen que este tipo de estudios son fundamentales para fortalecer la base empírica de los informes internacionales y para orientar estrategias de financiamiento más inclusivas. La Dra. Janes destaca que los vacíos detectados en la literatura pueden ser utilizados por agencias financiadoras para priorizar investigaciones en contextos subrepresentados, permitiendo una mejor distribución de recursos y capacidades.

En suma, el estudio constituye una llamada urgente a la acción para la comunidad científica internacional, los organismos multilaterales y los gobiernos nacionales y locales. La lucha contra el cambio climático en entornos urbanos no puede ser efectiva si no es también equitativa y representativa. Reconocer la pluralidad de realidades urbanas y fortalecer la visibilidad científica de las ciudades del Sur Global no es solo una cuestión de justicia epistémica, sino una condición indispensable para construir políticas climáticas realmente eficaces, sostenibles y justas a escala planetaria.