En las últimas décadas, el calentamiento global se ha consolidado como una de las amenazas más urgentes y complejas que enfrenta la humanidad. El límite de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales se ha convertido en el umbral crítico que define los márgenes de un futuro climático manejable. Analizamos el origen, la relevancia y las implicaciones de superar dicho límite, explorando tanto el estado actual del sistema climático como las perspectivas políticas, científicas y sociales para contener la crisis

A mediados del siglo XXI, el cambio climático se ha consolidado como una de las principales amenazas existenciales más graves que enfrenta la humanidad. La ciencia del clima ha demostrado que el incremento de la temperatura media global, causado principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera derivados de actividades humanas, está alterando de manera profunda los sistemas biofísicos de la Tierra. En este contexto, el límite de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales se ha convertido en el principal punto de referencia para las políticas climáticas globales. Este umbral, adoptado oficialmente en el Acuerdo de París de 2015, no es un número arbitrario, sino el resultado de décadas de investigación científica, negociaciones internacionales y presiones ejercidas por países vulnerables y comunidades científicas para establecer una meta que represente no solo un desafío técnico, sino una línea de defensa contra impactos potencialmente catastróficos.

La génesis del objetivo de 1,5 °C se remonta a los debates sobre el límite seguro de calentamiento que se intensificaron en la década de 1990. Inicialmente, los marcos de cooperación internacional, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), carecían de un objetivo específico de temperatura. Fue sólo después de sucesivas cumbres y la acumulación de evidencia empírica que se introdujo un primer umbral tentativo: 2 °C por encima de los niveles preindustriales. Este límite fue defendido, especialmente por los países desarrollados, como un compromiso equilibrado entre viabilidad política y protección ambiental. Sin embargo, estudios climáticos posteriores demostraron que incluso un calentamiento de 2 °C podría desencadenar consecuencias severas para los ecosistemas, los sistemas agrícolas, la salud pública y el equilibrio geopolítico global.

Frente a esta evidencia, y ante el riesgo existencial que implicaba para estados insulares y regiones costeras bajas, una coalición de países en desarrollo, encabezada por la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y los Países Menos Adelantados (PMA), lideró un movimiento para adoptar el límite más estricto de 1,5 °C. Así, el Acuerdo de París consagró como meta climática global el compromiso de mantener el aumento de la temperatura media “muy por debajo de los 2 °C” y de “proseguir los esfuerzos” para limitarlo a 1,5 °C. Esta formulación refleja un delicado equilibrio diplomático, pero también encierra un reconocimiento tácito de que cada décima de grado adicional agrava de manera exponencial los riesgos climáticos.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) consolidó esta percepción al publicar en 2018 su Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1,5 °C. En él, se estableció que las diferencias entre un mundo con 1,5 °C y otro con 2 °C de calentamiento no son marginales, sino sustanciales y, en muchos casos, irreversibles. Por ejemplo, un calentamiento de 2 °C implicaría la pérdida prácticamente total de los arrecifes de coral tropicales, una alteración irreversible del ciclo hidrológico en muchas regiones del planeta, un aumento significativo de las migraciones climáticas forzadas y una mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos. El informe también trazó las trayectorias de mitigación necesarias para evitar superar los 1,5 °C, las cuales requieren reducciones inmediatas, rápidas y sin precedentes en las emisiones globales de GEI.

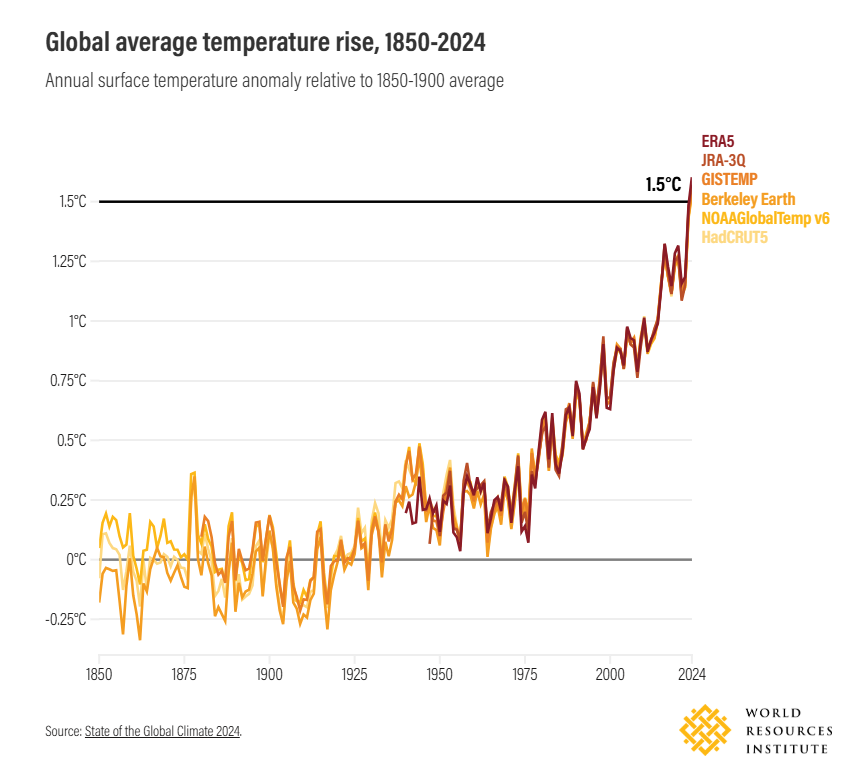

Desde el punto de vista metodológico, se considera que se ha superado el umbral de 1,5 °C cuando la anomalía de temperatura media global sostenida durante un periodo de al menos veinte años excede ese valor. Esta convención científica tiene por objetivo filtrar las fluctuaciones naturales del clima causadas por fenómenos como El Niño o la actividad volcánica. Por tanto, aunque el año 2024 fue el primero en registrar una temperatura media global anual superior a 1,5 °C —con una anomalía estimada de 1,55 °C—, no se puede afirmar que se haya superado formalmente el límite establecido por el Acuerdo de París. Sin embargo, diversos estudios de modelización climática sugieren que ya hemos ingresado en el periodo de veinte años en que este sobrepaso será sostenido, lo que representa un punto de inflexión preocupante.

Los efectos de este calentamiento ya son visibles y están generando impactos multidimensionales. Con el calentamiento actual (entre 1,34 y 1,41 °C, según el método utilizado), el planeta está experimentando un aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor, incendios forestales masivos, huracanes más destructivos e inundaciones más letales. La seguridad alimentaria y el acceso al agua se ven cada vez más comprometidos, especialmente en las regiones más pobres y menos resilientes. Ecosistemas clave como los bosques boreales, la Amazonía, los arrecifes coralinos y las zonas de permafrost están mostrando señales de degradación acelerada y, en algunos casos, de acercamiento a puntos de no retorno —umbral tras el cual los cambios se tornan autoalimentados e irreversibles.

Uno de los riesgos más graves asociados al sobrepaso de los 1,5 °C es el desencadenamiento de tales puntos de inflexión sistémicos. Entre ellos se encuentra la posibilidad de colapso de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental, lo que implicaría un aumento irreversible del nivel del mar y la alteración de las corrientes oceánicas globales. También existe el riesgo de que el permafrost ártico libere grandes cantidades de metano, un GEI mucho más potente que el CO₂, exacerbando el calentamiento en un ciclo de retroalimentación positiva. La pérdida de la Amazonía, que podría transformarse en una sabana debido al cambio climático y la deforestación, implicaría la desaparición de un sumidero de carbono esencial y la pérdida de biodiversidad planetaria.

Si bien aún es físicamente posible limitar el calentamiento global a 1,5 °C, el margen de maniobra se ha reducido drásticamente. El presupuesto de carbono restante —la cantidad total de CO₂ que podemos emitir sin superar ese umbral— es actualmente de aproximadamente 130 gigatoneladas (Gt), lo cual se agotará en poco más de tres años si persisten los niveles actuales de emisiones, que rondan los 42 Gt de CO₂ por año, además de otras 14 Gt en forma de gases equivalentes. Para permanecer dentro del presupuesto, sería necesario reducir casi 6 Gt de CO₂ cada año durante el resto de la década, algo que nunca se ha logrado ni siquiera en crisis económicas globales. Para ponerlo en perspectiva, la pandemia de COVID-19 —con su impacto económico sin precedentes— solo logró reducir las emisiones en 2 Gt en 2020, y el descenso fue temporal.

El informe de State of Climate Action de 2023 reveló que solo una de las 42 metas clave para alcanzar el objetivo de 1,5 °C para 2030 está actualmente en camino: la proporción de vehículos eléctricos en las ventas de automóviles ligeros. A pesar de los avances en energías renovables y movilidad eléctrica, el 80% de la matriz energética global sigue dominada por combustibles fósiles, el consumo de carbón está en máximos históricos y la deforestación persiste a ritmos alarmantes. Esto revela una profunda desconexión entre los compromisos climáticos y las acciones reales.

Dado este contexto, muchos expertos debaten la viabilidad de seguir promoviendo el objetivo de 1,5 °C como horizonte político. Algunos proponen fijar nuevas metas más realistas, como estabilizar el calentamiento en torno a los 1,6–1,7 °C o minimizar la duración y magnitud del “exceso” sobre 1,5 °C. Sin embargo, optar por objetivos menos ambiciosos puede inducir un falso sentido de seguridad y ralentizar los esfuerzos de descarbonización. Además, cualquier nuevo objetivo debería evitar justificar una adaptación al deterioro climático en lugar de prevenirlo.

En caso de que el límite de 1,5 °C sea superado definitivamente, la humanidad deberá implementar una estrategia dual: acelerar la mitigación para limitar el calentamiento adicional, y fortalecer las medidas de adaptación y resiliencia, especialmente para las poblaciones más vulnerables. También será necesario asumir mayores inversiones en la remoción de carbono, mediante soluciones naturales (reforestación, regeneración de suelos) y tecnológicas (captura y almacenamiento de carbono, DAC), así como una gobernanza más robusta de las pérdidas y daños que ya no pueden evitarse ni adaptarse. Este escenario, además, podría abrir la puerta a enfoques altamente controvertidos como la modificación de la radiación solar (SRM), una tecnología de geoingeniería que busca reflejar parte de la radiación solar para enfriar el planeta, pero cuyos efectos colaterales, éticos y geopolíticos son altamente inciertos.

En última instancia, el calentamiento global no es un problema con una única solución tecnológica, sino un reto estructural y civilizatorio que requiere una transformación profunda de los sistemas económicos, energéticos, sociales y culturales. El éxito o fracaso de esta transformación dependerá no solo de avances científicos y tecnológicos, sino, sobre todo, de una nueva ética planetaria, de liderazgos políticos con visión de largo plazo, de instituciones resilientes y de una ciudadanía global informada y movilizada. Porque, como la ciencia del clima ha demostrado con claridad, cada fracción de grado cuenta y las decisiones que tomemos en esta década determinarán el futuro climático del siglo XXI y de las generaciones venideras.